محاضرات رمضانية: ثقافة السؤال

الشيخ حسين الخشن

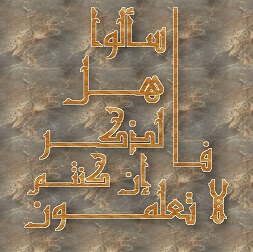

{يا أيها الذي آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم} (المائدة: 101).

قصة الآية

ذكر في سبب النزول عدة روايات نذكر منها اثنتين:

1) عن ابن عباس قال: "كان قوم يسألون النبي (ص) استهزاءً فيقول الرجل التي تضل ناقته أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية"، وهذا نموذج من الأسئلة التافهة.

2) وعن الإمام علي (ع) قال: لما تزلت آية {ولله على الناس حج البيت} قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت ثم قالوا: أفي كل عام فسكت فسألوا الثالثة والرابعة، فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، فأنزل الله الآية.. ، وفي رواية أخرى:" ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ولو تركتم كفرتم، فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" .

ضرورة السؤال وأهميته:

السؤال هو مفتاح المعرفة ومدخل العلم وسبيل التطور، إن على مستوى الفرد أ و على مستوى الأمة ، والأمة التي لا نسال ولا نبحث بجد واجتهاد لن يتسنى لها الخروج من مستنفع الجهل والنخلف، وهكذا الحال بالنسبة للفرد ، فلا تستح من السؤال ولا تخجل ولا تشعر بالحرج أو أنّ يقال إنك جاهل، فقد ورد في الحديث الشريف: "دواء العي السؤال" ، والعي بمعنى: التحيّر والجهل، والعلم لن يعطيك نفسه بسهولة، فعن رسول الله (ص): "العلم خزائن ومفاتحه السؤال فاسألوا رحمكم الله فإنّه يؤجر أربعة: السائل والمتكلم والمستمع والمجيب له" ، ولا يخفى أنّ حبّ السؤال ينطلق من حالة فطرية، وهي حالة حب المعرفة والإستطلاع لدى الإنسان، وأكثر ما نجد هذه الغريزة لدى الطفل الصغير، حيث نراه يسأل عن كل ما يجهله أو ما تراه عيناه، ولولا هذه الفطرة لديه لما تعرف على الأشياء.

وفي الوقت الذي نؤكد على ضرورة السؤال، فلا بد أن نملك ثقافة السؤال لنعرف: كيف نسأل؟ وماذا نسأل؟ ومن نسأل؟

1- من نسأل؟

ولنبدأ بالإجابة على السؤال الأخير، قال الله سبحانه: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} وهذه الآية كما أمرت بالسؤال، فإنّها حددت لنا من نسأل، إذ ليس كل شخص يسأل، وإنما علينا أن نسأل "أهل الذكر"، وأهل الذكر هم أهل الاطلاع والمعرفة، ولئن كان بعض المفسرين ذكر أنّ المراد بالآية "أهل الكتاب" بملاحظة سياق الآية، وفي بعض روايات الأئمة (ع): "نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون" ، بيدّ أنّ ذلك لا يمنع من التمسك بعموم لفظ الآية، لكل من يملك علماً ومعرفة، ويملك تقوى تحجزه عن القول بغير علم، أو تبعاً للهوى، ولذا عبّرت الآية بأهل الذكر، وقد سأل الحواريون عيسى بن مريم: من نجالس؟ قال: من يذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقة ويرغبكم في الآخرة عمله .

ومن هنا فإنّ السؤال مسؤولية، والاستماع أيضاً مسؤولية، ففي الحديث عن أبي جعفر الباقر (ع): "من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يؤدي عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق نودي عن الشيطان فقد عبد الشيطان .

2- كيف نسأل؟

وكما عليك أن تحدد من هو الشخص المسؤول، فإن عليك أن تحسن السؤال، لتعرف ماذا تسأل؟ وماذا لا تسأل؟ ولا شكّ أنّ حسن السؤال له دور كبير في وصولك إلى مرادك، بينما إذا لم تحسن السؤال فإنك قد تتعب كثيراً وتتعب المسؤول منه، ولذا ورد في الحديث عن رسول الله (ص) :"حسن السؤال نصف العلم" .

وإنّ حسن السؤال ضروري، سواء أسألت الله تعالى أمراً أم سألت العبد، فإنّ من لا يعرف ماذا يسأل قد يضيّع عليه الفرص، أسمعتم بذاك الشخص الذي ألهم في ليلة القدر أن الله استجاب لك ثلاثة أدعية، فاسأل ما يحلو لك؟ أتدرون ماذا فعل؟ ضيّع هذه الفرصة الذهبية، كيف؟ أخبر زوجته بالأمر، فطلبت منه بإلحاح: أريد منك دعاءً واحداً ، قال: وما هو طلبك؟ قالت: طلبي أن يجعلني الله أجمل امرأة، ففعل الرجل ودعا لزوجته واستجيب دعاؤه، فلما صارت زوجته أجمل امرأة أخذت تتكبر عليه بسبب ما رأته من جمالها، فغضب الرجل، فدعا الله بأن يجعلها أقبح امرأة، وبذلك ضاع منه دعاء آخرعلى شيء تافه، وبقي لديه دعاء واحد، ولما رأى أولاد المرأة أمهم على هذه الحالة القبيحة قالوا لأبيهم: هذه أمّنا وإننا نكره رؤيتها على هذه الحال، وقد أصابنا العار مما جرى لها، فادعوا الله أن يعيدها إلى سيرتها الأولى وأمام إلحاح الأولاد استجاب الرجل لهم، وهكذا ضيع الدعاء الثالث واضاع الفرصة الذهبية التي لا تعوض ! والكثيرون منا يضيعون فرصاً التي لا تعوض.

وإذا كان هذا الرجل لم يحسن سؤال الله تعالى فإنّ الكثيرين منا لا يحسنون سؤال العلماء أيضاً، كما كان يحصل مع ذاك الرجل الإلهي العظيم عنيت به علي بن أبي طالب(ع) والذي كان يقول لهم: "سلوني قبل أن تفقدوني" يقول سعيد بن المسيب: "ما كان في أصحاب رسول الله (ص) أحد يقول: سلوني غير علي بن أبي طالب" ، وكانت المأساة في أن يوجه إليه بعضهم أسئلة تافهة، كأن يقوم بعضهم ويسأله كم شعرة في رأسي؟! ولذا فقد كان علي (ع) يعيش الغربة، لأنّه لم يجد من يفهمه ومن يعي مشروعه ويحمل علمه، ولذا كان يقول بحسرة وألم: "إنّ ههنا (ويشير إلى صدره) لعلماً جماً لو أصبت له حملة، بل أصبت لقناً غير مأمون عليه.."

3- ماذا نسأل؟ وماذا لا نسأل؟

سل عما ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك، وما يثري عقلك، ويغني روحك، سل عما يدخل في نطاق مسؤليتك، وما تسأل غداً عنه يوم ينادي المنادي: {وقفوهم إنّهم مسؤولون}، فما الذي سوف نسأل عنه غداً؟

أجاب الله تعالى على ذلك فقال: { ولتسألن يومئذ عن النعيم} .

وفي الحديث الشريف: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت(ع)" ، أما ما هو من مسؤلية غيرك فلا تتكفل السؤال عنه {تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون}

ولا تسأل:

وفي المقابل فثمة أسئلة علينا اجتنابها، إمّا لأنّها تتعلق بقضايا ينبغي إخفاؤها، أو لأنّها ليست ذات فائدة إطلاقاً، أو لأنّها أسئلة وطلبات عن أمور مستحيلة، وإليك بعض الأسئلة التي ينبغي اجتنابها:

1- السؤال عما لا يقع في نطاق مسؤليتك الدينية والإيمانيّة، ولا في نطاق شؤونك الدنيوية.

2- سل تفقها ًولا تسأل تعنتاً، وقد وجّه ابن أبي الكوا سؤالا تعجيزياً لأمير المؤمنين(ع) فقال له علي (ع): "سل تفقها ًولا تسل تعنتاً فإنّ الجاهل المتعلم شبيه بالعالم وإن ّالعالم المتعسف شبيه بالجاهل" .

ومن الأمثلة على الأسئلة التعجيزية ما سأله بنو إسرائيل لموسى (ع) في قولهم أرنا الله جهرة: {فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة}، ونحوه سؤال بعض المعاندين الذي وجه إلى أمير المؤمنين: "هل يقدر ربك أن يدخل الدني في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو يكبر البيضة؟ فقال (ع): إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز والذي سألتني لا يكون " .

3- لا تسأل عن القضايا التي يكون في كشفها محذور ما، {إن تبد لكم تسؤكم} كما في الأسئلة التي تؤدي الإجابة عليها إلى كشف عورات الناس وفضح عيوبهم وأسرارهم.

4- لا تسأل أسئلة تعنتية، كما في أسئلة بني إسرائيل بشأن البقرة التي أمروا بذبحها قال تعالى: {وإذ قال موسى لقومه إن ّالله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنّه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنّه يقول إنّها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي فإن ّالبقر تشابه علينا وإنّا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول .....}.

القرآن وترشيد الأسئلة

وإن ّظاهرة السؤال منتشرة في القرآن الكريم، قال تعالى: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}، وقال سبحانه: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير}، وقال عز وجل: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به...}، إلى عير ذلك من الموارد.

ونلاحظ أنّ القرآن الكريم وفي أكثر من مورد قد عمل على ترشيد الأسئلة الخاطئة أو غير المفيدة التي كانت توجه إلى رسول الله (ص)، ليعلمنا بذلك أن تكون أسئلتنا نافعة ومفيدة، وإليك مثالان على ذلك:

1) فقد سألوا النبي(ص) عن ظاهرة الشهر، لماذا يبدأ هلالا؟ ثم يكبر إلى أن يصبح بدرا ثم يبدأ العد العكسيً ، فأنزل الله تعالى: {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج}، فقد ركزت الآية على فائدة هذه الوضعيات المختلفة للقمر وتجاهلت سؤالهم عن الظاهرة التكوينية التي قد لا تكون بمستوى فهمهم في تلك المرحلة.

2) وسألوه (ص) ماذا ينفقون؟ فأجابهم الله جواباً تمّ التركيز فيه على مصرف الإنفاق، ومرّ مرور الكرام على نوعية النفقة، لأنّ ما ينبغي انفاقه معلوم، وهو كل ما ينفع الفقير، قال تعالى: {يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإنّ الله به عليم}، فنلاحظ أن سؤالهم كان نوعية النفقة " ماذا ينفقون"، والجواب ركّز على مصرف الإنفاق، فعدد لهم الأصناف الذين يستحقون النفقة، مع إشارة عابرة إلى نوعية النفقة جاءت بشكل عرضي في قوله " ما أنفقتم من خير..".