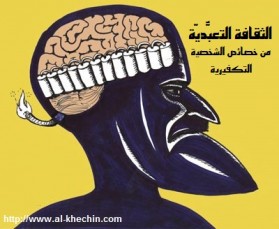

الثقافة التعبّدية

الشيخ حسين الخشن

الثقافة التعبّدية

من السّمات البارزة للشخصية التكفيرية (السمة السادسة) أنّها شخصية مُقْفَلة ومُعلَّبة تؤمن بالتعبّد فيما لا مجال للتعبّد فيه، وهذه السمة قد نجدها وبتفاوت لدى العديد من الجماعات والأوساط الإسلامية، ومنها أوساط الجماعات السلفية التكفيرية، حيث تدعو هذه الأوساط إلى تعميم ما قد يسمى بالثقافة التعبّدية وإحلالها محلّ الثقافة العقلانية النقدية، ويرى أصحاب هذه الفكرة أنّ الثقافة النقدية إن كانت مشروعة فلها أهلها ووسطها الخاص، ولا يصحّ إشاعتها بين جمهور الناس، لما لذلك من سلبيّات كثيرة ليس أقلّها تشكيك الناس بعقائدهم وزلزلة إيمانهم ونظرتهم إلى الدين دون أن يكونوا مسلَّحين بما يحصّنهم ويدفع عنهم غائلة الشكّ، وربّما انجرَّ الأمر إلى خلق حالة من التمرُّد على الدين في مفاهيمه وعقائده وشعائره.

ولكن يمكن لنا أن نسجّل بعض الملاحظات ونثير بعض علامات الاستفهام بوجه هذا النمط من التفكير:

1- إنّ هذا التفكير يؤدّي ويساهم ولو عن غير قصد في تكريس واقع طبقي يتألّف: من طبقة "العوام الجهلة" الذين لا يفقهون في الدين شيئاً، ويُلقَّنون العلم تلقيناً من قبل الطبقة الثانية، وهي التي تحتكر العلم وتشكّل جهازاً خاصاً شبيهاً بالجهاز الكهنوتي لدى بعض الأديان وهو الجهاز الذي يحتكر لنفسه مهمة تفسير الشريعة ونصوصها، هذا مع العلم أنّ الإسلام يريد رفع مستوى الأُمة برمّتها، ليكون كلّ فرد من أفرادها مثقفاً وعالماً ومحصَّناً أمام الأفكار المنحرفة وقادراً على مقارعتها بالحجّة والبرهان.

وأذكر أنّي ذات يوم حاورتُ بعض العلماء حول مشكلة التعقيد الموجود في غالب كتب الفتوى المعروفة بـ "الرسائل العمليّة" لجهة بعض الاصطلاحات أو المطالب العلمية أو غيرها، فكان تبريره لذلك بأنّ تيسير لغة الرسالة العملية يؤدّي إلى استغناء الناس عن "العالم" أو "الشيخ"، لأنهم سيأخذون الفتاوى من الكتاب مباشرة دون الرجوع إليه!

إنّ هذا النمط من التفكير- فيما أرى- ليس سليماً ولا ينسجم مع المبادئ المستقاة من الكتاب الكريم وسُنّة النبي (ص) وسيرة الأئمة (ع)، فإنّنا نلاحظ أنّ القرآن الكريم في كلّ توجيهاته وأحكامه يخاطب "الناس" و"المؤمنين" و"الأُمّة"، وحتى عندما يدعو إلى تشكيل جماعة للقيام بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو خروج جماعة للتفقّه في الدين- على اعتبار أنّ الجميع لا يمكنهم التفرّغ لهذا الأمر- فإنّه يخاطب الأُمة ويكلّفها بهذا الواجب قال تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122].

وهكذا نجد أنّ سيرة رسول الله (ص) كانت جارية على مخاطبة الأُمة جمعاء وطرح الأفكار والعقائد والأحكام الإسلامية على العموم ومن خلال المنبر، ولم يكن (ص) يعقد جلسات خاصة مغلقة أو يتخذ وسيطاً بينه وبين الناس.

ولهذا فالمبدأ العام هو أنّ الثقافة الإسلامية هي للعموم وليس هناك ألغاز وأسرار وأفكار تُطرح في الخفاء، يقول تعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ}[الحجر: 94]. وهذا لا يلغي إطلاقاً فكرة التدرّج في طرح بعض هذه الأفكار أو المفاهيم الخاصة، لِمَا رُوِيَ من "إنّ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق"[1] أو قوله (ص): "إنّا معاشر الأنبياء أُمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم"[2]. وفكرة التدرّج هذه لا تعني حجب الناس عن الحقيقة، بل هي تدعو إلى دراسة قابلية المستمع للفكرة وقدرته على استيعابها، وتقديمها له في الوقت المناسب، وهذا أمر منطقي ومعتمد في كلّ العلوم والمعارف التي يراد تقديمها للناس.

2- إنّ الثقافة النقدية العامّة وإن تركت بعض التأثيرات السلبيّة على ضعاف العقول والنفوس، إلاّ أنّها وبكلّ تأكيد تساهم في خلق وعي عام وترفع مستوى الأُمة وتحصّنها أمام الغزو الثقافي الذي يدهم الناس في بيوتهم وغرف نومهم من خلال وسائل الاتصال والتواصل الحديثة (الانترنت، الستالايت وغيرهما) التي قرّبت البعيد وجعلت العالم بمثابة قرية واحدة.

إنّ الخطر الكبير على الجيل الإسلامي الناشئ أنّه- في وسط معترك الثقافات وتنافسها- إن لم يجد الإجابة الشافية على أسئلته الفكرية والعقائدية والتاريخية عند علماء أُمته ومفكريها، فسوف يلجأ لاستماع الجواب إلى خصوم الأُمة وأعدائها.

ثم لماذا الخوف من الشكّ؟! أليس الشكّ مقدّمة اليقين؟ أم أنّ المطلوب أن يكون إيمان الناس بدينهم إيماناً مغلقاً وأعمى؟!

3- إنّ الثقافة التعبّدية هي ثقافة تلقينيّة معلَّبة إسكاتية تمنع النقاش والتفكير الحرّ، وهذا أمرٌ مخالف للطبيعة البشرية، فإنّ الإنسان ليس كائناً مقفلاً وجامداً ليلقّن الأفكار تلقيناً وتُفرض عليه فرضاً، بل هو كائن مفكّر حساس مفعم بالمشاعر، يفتّش على الدوام عن الفكرة الأسلم التي يقنع بها عقله وتطمئن لها نفسه، ولهذا وجدنا شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل(ع)، ورغم إيمانه واقتناعه عقلياً بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى تصديقاً لكلام الله، لكنّه طلب البرهان الحسيّ على ذلك ليتنزَّل هذا الإيمان من منطقة العقل إلى منطقة القلب، فيشعر القلب بِبَرْدِ الإيمان كما شعر العقل بساطع البرهان، قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَـكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}[البقرة: 260].

وهكذا نجد أنّ القرآن يعلّمنا أن لا نستسلم للفكرة استسلاماً، بل يدعونا إلى رفضها إن لم يعضدها الدليل القاطع والبرهان الساطع قال تعالى: {أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}[النمل: 64]، وقال سبحانه: {وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}[البقرة: 111] ، ويصف القرآن نفسه بأنّه برهان ونور: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً}[النساء: 174].

الخلط بين عالمَي الثقافة والإدارة

وقد يبرّر دعاة الثقافة التعبّدية فكرتهم بأدلّة وعناوين إسلامية، من قبيل ما دلّ على إطاعة الله ورسوله والتسليم لما ثبت من الدين، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[النساء: 59]، وقال سبحانه: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً}[النساء: 65]، إلى غير ذلك من الآيات والروايات.

ويمكن التعليق على هذا الكلام: بأنّ هذه الآيات ليست واردةً في الحقل الثقافي المعرفي، بل هي واردة في الحقل الإداري التنظيمي، وفرق كبير بين الحقلين، فالحقل الثقافي لا مجال للتعبّد فيه، وليس من الإسلام في شيء القولُ بلزوم التسليم الأعمى والانقياد الأبله لأحد من الناس مهما علا شأنه ما دام غير معصوم، ولهذا رأينا أنّ صحابة الرسول (ص) وأتباع الأئمّة (ع)- وعلى الرغم من عصمة النبيّ (ع) وكذلك الإمام (ع) حسب العقيدة الشيعية- كانوا يسألونهم بلغة إشكالية اعتراضية لا عنادية، عن الخالق ومكانه وعدله وقدرته، وعن البعث والحساب، وعن أسرار التشريع وعلل الأحكام وغير ذلك من الأسئلة، وكان النبي (ص) والأئمة (ع) يتلقون أسئلتهم واعتراضاتهم بصدر رحب دون تأفّف أو إنكار، مما يشهد ويؤكّد أنّه لا تعبّد في الحقل الثقافي.

وأمّا الحقل التنظيمي الإداري، كما في المجال العسكري مثلاً، فهو يتحرّك على أساس الطاعة والانقياد للمدير المسؤول، منعاً للفوضى وحفظاً للنظام العام.

ولكن لا بدّ من الالتفات إلى أنَّ أمر المسؤول والفائد في المجال التنظيمي والإداري- ولو كان فقيهاً- لا يتحرّك في أُطُر غيبيّة تجمّد الفكر وتشلّه، بحيث يصل الحال- كما نلاحظ في بعض الأحيان - إلى درجة إلقاء المأمور نفسه في التهلكة، أو تجاوز الحدود الإلهية بحجّة إطاعة التكليف، فإنّ فكرة إطاعة المسؤول الواردة في الشرع ليست ابتداعاً دينياً، بل هي فكرة عقلائية جرت عليها الحياة البشريّة منذ بدء الخليقة وإلى يوم الناس هذا، ولا بدّ أن تُنزَّل الأوامر الشرعية بطاعة الولي والمدير والقائد على ذلك، أي لا بدّ من تقييد الإطاعة بما لا يؤدي إلى تجاوز الضوابط الإسلامية أو الحدود العقلائية، لأنّه كما جاء في الحديث عن رسول الله (ص): "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"[3].

الخلط بين القوانين والأفكار

ومن الأمور التي ينبغي التنبّه لها، ما نلحظه من خلط بين شخصيّة الفقيه كحاكم وقائد، وشخصيته كمؤرخ أو مفكّر، حيث يتم النظر إلى الشخصيّتين بمنظار واحد والتعاطي مع ما يصدر عنه في القضايا العقائدية أو التاريخية بالطريقة نفسها التي يتعاطى بها مع ما يصدر عنه في القضايا التنظيمية أو الفقهية، مع أنّ بين الحقلين بوناً شاسعاً، فإنّ آراء الفقيه في القضايا التاريخية أو العقيدية أو السياسية التحليلية هي آراء شخصية وليست قوانين يُلزم الناس بالانقياد لها ولو كانوا من مقلّديه فضلاً عن غيرهم، وهذا بخلاف آرائه التنظيمية فإنّها ملزمة لكلّ أفراد الأمّة ممّن هم تحت ولايته ولو كانوا من غير مقلّديه.

وربّما تكون الهالة القدسية التي يضفيها المخيال الشعبي على الفقيه ويحاول البعض تعميمها وسحبها على كلّ "رجال الدين"، هي السبب في هذا الانقياد الأعمى له، والخلط بين ما يصدر عنه ممّا هو في دائرة الأحكام التنظيمية والتدبيرات السياسية أو الفتاوى ممّا يلزم إطاعته والعمل به، وبين ما يصدر عنه ممّا هو مندرج في دائرة الأفكار التاريخية أو المفاهيم العقيدية أو الآراء السياسية التحليلية، ممّا لا يلزم بإطاعته فيها.

من كتاب {العقل التكفيري قراءة في المنهج الاقصائي }

29/3/2014

[3]المصنّف لابن أبي شيبة ج7 ص737، وهو مروي عن عليّ (ع)، نهج البلاغة ج4 ص410.