في نقض أدلة الربوبيين

الشيخ حسين الخشن

أولاً: عدم الحاجة إلى الأنبياء (ع)!

ثانياً: قبح التسليم والانقياد لبشر مثلنا!

ثالثاً: التعاليم النبويّة ومستقبحات العقول!

رابعاً: المجتمعات المتمدنة والاستغناء عن النبّوة!

في مقالة سابقة تحت عنوان "النبوة ضرورة عقلية وحاجة بشرية" ذكرنا دلائلنا التي نستند إليها ونعتمد عليها في تأكيد ضرورة إرسال الرسل والحاجة الماسة إليهم، وهنا وفي هذه المقالة سندخل مع الربوبي في مناقشةٍ هادئة لرأيه النافي للنبوات والمنكر لكل تعاليمها، والسؤال:

بماذا تمسك الربوبي قديماً وحديثاً لإثبات مزاعمه حول إبطال النبوات؟ وهل تصمد الوجوه والحجج التي يذكرها على طاولة النقد العلمي؟ أم أنّها لا تعدو أن تكون مجرد دعاوى وشبهات؟

ونلاحظ في هذا المقام أنّ لدى الربوبي مستويين من الكلام:

المستوى الأول:

هو الكلام الأساسي والمباشر والذي يحاول من خلاله أنكار الحاجة إلى النبوّة، مورداً بعض الوجوه والإشكالات المؤيدة لرأيه في هذا المجال.

المستوى الثاني:

وهو الكلام غير المباشر والذي يحاول من خلاله طرح بعض الإشكالات والشبهات في وجه الفكر الديني، وهي شبهات يتوكّأ عليها للتشكيك في صدقيّة النبوّات. وطبيعي أننا لا نستهين بهذه الإشكالات، فربما شكّلت - لدى البعض - دافعاً لاعتناق الفكر الربوبي أكثر مما يمكن أن

يشكّله الكلام المباشر الذي يطرح في المستوى الأول.

وفي هذه المقالة سوف نتطرق إلى المستوى الأول من كلام الربوبي، على أن نعقد مقالاً خاصًّا لبحث الشبهات المشار إليها في المستوى الثاني.

وعلينا أن نلفت النظر إلى أننا سوف نعتمد تصنيف كلام الربوبي إلى هذين المستويين، مع إدراكنا لإمكانية إرجاع بعض الوجوه في أحد المستويين إلى المستوى الآخر منها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ ما سنذكره من وجوه أو أدلة لإبطال النبوّة قد لا يكون مذكوراً في كلام الربوبيين، ولعله لم يخطر على بالهم، إلا أننا نعتقد بأنّ الموضوعية تفرض علينا أن نقدّم حجة الخصم بأقوى ما يكون، ثم نبذل جهدنا في تفنيدها ومناقشتها.

الوجه الأول: عدم الحاجة إلى الأنبياء (ع).

إنّه لا حاجة لنا إلى الرسل، وذلك، أنّ الرسول إمّا أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالفها، فإن جاء بما يوافق العقول لم تكن إليه حاجة ولا فائدة، وإن جاء بما يخالف العقول وجب ردّ قوله.

ولكنّ هذا الكلام مردود بما ذكره الفيلسوف الإسلامي الشهير نصير الدين الطوسي في كتابه «تجريد الاعتقاد»، حيث قال: «البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد، كمعاضدة العقل فيما يدل عليه، واستفادة الحكم فيما لا يدل».

ويمكن توضيح هذا الردّ المختصر بما يلي:

أولاً:

إنّ هذا الكلام الذي طرحه البراهمة والربوبيون مبتنٍ على افتراض مسبق ومفاده أنّ العقل يدرك كل ما يُصْلِحُ الإنسان ويفسده، وأنّ له حكماً في كل الأفعال، وبالتالي، فإن كان ما جاءت به الرسل موافقاً لحكم العقل فلا ضرورة له، أي لما جاءت به الرسل، وإن كان مضاداً لحكم

العقل، فلا يكون ما جاؤا به مقبولاً.

وتعليقنا هنا: أن ثمّة مصادرة في هذا الكلام، وهي افتراض أنّ العقل يدرك كل شيء مما ينفع الإنسان أو يضره وما يصلحه أو يفسده، وهذا أول الكلام، فنحن نسلّم بأنّ العقل يدرك الكثير من الأمور، وهي كليات الأمور ومبادئها العامة، لكن بعض الأمور ولا سيما القضايا

التفصيلية والجزئيات ليس للعقل فيها حكم أو موقف واضح لا سلباً ولا إيجاباً، وقد تختلف فيها أنظار ذوي العقول، وعليه فما المانع من أن يصدر عن الشرع حكمٌ في هذه الحالات.

ويمكننا مقاربة هذا الجواب بطريقة أخرى: وهي أنّنا نوجه سؤالاً لصاحب هذا الكلام، وهو أنّه ما المقصود بعدم انسجام ما جاء به الوحي عمّا حكم به العقل؟

إن أريد به المعارضة والمضادة التامة، فالمعارضة بهذا النحو ليست متصوّرة أساساً، ونحن لا نؤمن بحكم شرعي ينافي صريح أحكام العقول، ولا نجد حكماً من هذا القبيل، ونتحدى - بكل محبة - أن يدلنا أحد على حكم ينافي صريح حكم العقل، وسيأتي مزيد توضيح لذلك

لاحقاً. وإن أريد بعدم الانسجام أنّ ما يحكم به الوحي (كلاً أو بعضاً) ليس مما يقتضيه حكم العقل، فتعليقنا عليه، أنّ هذا لا يضرّ بشيء، ولا يشكّل عيباً في حكم الشرع وما جاء به الوحي؛ إذ ليس من شرط قبول حكم الشرع أن يكون مما يقتضيه أو يدركه العقل، وإنّما الشرط هو

أن لا يكون منافياً ومضاداً لحكم العقل.

ثانياً: إنّه حتى لو كان ما جاء به الأنبياء (ع) مما يدركه العقل، مع ذلك فإنّ في إرسال الرسل العديد من الفوائد الجليلة:

أ -منها: أنّ ما أتى به الأنبياء (ع) إن كان موافقاً لحكم العقل، فيكفي لرفع اللغوية عمّا جاء به النبي (ص) أن يكون مؤيِّداً ومؤكِّداً لحكم العقل، ما يجعل ذلك أدعى لامتثاله. فإنّ الإنسان المؤمن عندما يعلم بأنّ ما يدركه بعقله هو موضع عناية الله تعالى واهتمامه، فسوف يشكّل

ذلك دافعاً وحافزاً قوياً له لامتثاله تقرباً إلى الله تعالى أو رغبةً في ثوابه ورضوانه. وهو سيعلم في هذه الحالة أنّه عندما يخالف هذا الأمر فإنّه لا يخالف حكم العقل فحسب، بل إنّه يخالف حكم الله تعالى أيضاً، ما يجعله يستحضر رقابة الله تعالى في كل أفعاله وأقواله.

ب -ومنها: أنّ العقل البشري حتى لو سلّمنا أنّ له قابليةً عالية لإدراك كل الأمور إلا أنّه قد يقع أسير الغريزة والمطامع، كما قال علي (ع) فيما روي عنه «كم من عقل أسير تحت هوى أمير» أو رهين الشبهات الفكرية المختلفة، فيتعرض بفعل ذلك للتشويش والاضطراب،

وربما الانحراف عن دوره في تقويم الإنسان وتسديد خطاه، وهنا يأتي الوحي الرباني ليزيل الغباشة ويرفع التشويش عن حكم العقل، ويعيده إلى إشراقته، فيتميّز حكم العقول عن الميول الغرائزية. وهذه في الحقيقية إحدى وظائف الأنبياء (ع) ومهامهم الجليلة حسب توصيف

الإمام علي (ع) في أولى خطبه المذكورة في «نهج البلاغة». حيث قال - بحسب الرواية -: ويثيروا (أي الأنبياء (ع)) فيهم (أي في الناس) دفائن العقول وقد وجدناه (ع) وهو صاحب العقل المتسامي والمبدع وسيّد العقلاء في زمانه، يستعيذ بالله من سبات العقل وتعثره في

الاهتداء إلى طريق الصواب والحق، لغلبة الأهواء عليه أو الوقوع في فخّ التقليد الأعمى، أو لقصور في مقدمات الحكم العقلي، أو لغير ذلك من الأسباب، فعنه (ع): «ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين».

الوجه الثاني: قبح التسليم والانقياد لبشر مثلنا

ويقول المنكرون للنبوّة: إنّ من المستقبح في نظر العقل اتباع مدعي النبوّة والحال أنّه إنسان مثلنا من ناحية الإمكانات والطاقات والمؤهلات، ولا يمتاز علينا في الصورة والنفس والعقل، فهو يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب، ولدينا عقل كعقله وقلب كقلبه، فكيف ننقاد إليه

انقياداً أعمى نصدقه فيما يقول وننفِّذ ما يطلب، ونمتثل كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلى درجة أن نكون بالنسبة إليه كالعبيد أمام سيدهم، فأي تميّز له علينا لنتبعَه ونجمّد عقولنا!

ولكنّ هذه الحجة أضعف من سابقتها، وذلك لأنّ البشر وإن كانوا متساوين في الإنسانية، لكنهم - بكل تأكيد - ليسوا متساوين في الكثير من لوازمها، فهنا تختلف الهمم وتتفاوت الاستعدادات، فهم متساوون بالقوّة (القابلية) متفاوتون بالفعل على حدِّ تعبير المناطقة، والواقع خير دليل

على ما نقول. فنحن نرى أنّ في الناس العالم والجاهل، وفيهم الكامل المهذب والفاسد المنحرف، وفيهم القوي والضعيف، وهذا التفاوت والاختلاف هو آيةٌ عظيمة ونعمة كبرى، فهو يفرض عليهم التعاون والتعاضد وذلك برجوع الجاهل إلى العالم، واستعانة الضعيف بالقوي،

واقتداء غير الكامل بالكامل، كاتباعنا للأنبياء وانقيادنا لهم، وهذا الاتباع أو الاقتداء هو مما يحكم به العقل وتقرّه سيرة العقلاء، وليس فيه انتقاص من إنسانية الإنسان، وليس هو انقياداً أعمى، وإنّما هو اتباع للحجّة والبرهان، وانقياد للحق والقيم. والقرآن الكريم يرفض

الإيمان غير القائم على البرهان، ويدين التقليد والانقياد الأعمى حتى لمدعيي النبوّة إلا إذا أقاموا على دعواهم بينة ودليلاً، فإذا أقاموا على دعواهم البيّنة، فإنّ اتباعهم حينئذٍ سيكون اتباعاً للبرهان والبينة. أجل، بعد أن يصدِّق الإنسان بهذا النبي أو ذاك لقيام الحجة المقنعة على

نبوته، يكون من الطبيعي أن يسلّم له فيما يأتي به من منظومة عبادية أو تشريعية ترمي إلى تنظيم حياة العباد، أو فيما يخبر به عن غيب السماء، وهذا معنى قول الله تعالى في القرآن الكريم {ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء – 65].

ثم لنفرض أنّ البشر متساوون في الإمكانات والمؤهلات، ولكنْ هذا لا يمنع من أن يختار الله واحداً منهم لإيصال رسالته إلى العباد، كما يختار وزير الخارجية - مثلاً - في زماننا واحداً من موظفي الوزارة الأكفاء للقيام بمنصب السفارة في دولة أخرى، حيث لا مفرّ من القيام

بهذه المهمة. وما ينبغي للوزير أن يفعله في هذه الحالة هو أن ينظر في الموظفين فإن وجد أنّ أحدهم أكفأ من الآخرين في خبرة أو شهادة فعليه أن يختاره دون سواه لهذا المنصب، وإذا فرض تساويهم في الكفاءة والأهلية فإنّ الأمر عندئذٍ يترك إلى حدس الوزير نفسه أو إلى

حسّه الدبلوماسي لاختيار السفير الذي يراه مناسباً. والأمر في الله تعالى هو من هذا القبيل، ولكن على النحو الأمثل، فالله تعالى لا يحدس ولا يظن، وإنّما يختار من موقع علمه الذي لا يخطأ.

الوجه الثالث: التعاليم النبوية ومستقبحات العقل!

إنّ العقل قد دلّ على أنّ للعالم صانعاً حكيماً، والحكيم لا يتعبد الخلق بما يقبح في عقولهم، وقد ورد في الشرائع السماوية أمور يستقبحها العقل، من التوجه الى بيت مخصوص في العبادة والطواف حوله والسعي بين جبلي الصفا والمروة ورمي الجمار والإحرام والتلبية وتقبيل

الحجر الأصم، وكل هذه الأمور مخالفة لقضايا العقول .ومن مستقبحات العقول - في نظرهم - الحكم بذبح الحيوان وإيلامه.

ولكنّ هذا الإشكال مندفع، لأنّ الأمور المذكورة سواء ما يتصل منها بالعبادات أو غيرها هي أعمال ترمز إلى بعض المعاني اللطيفة، ولا يصح للإنسان العاقل أن يتسرع في تسخيفها وتسفيهها، وإنّما يجدر به أن يتأمل فيها أو يسأل عن حكمتها ومغزاها، وسوف يجد جواباً على

أسئلته، فإنْ أقنعه ذلك الجواب وأزال استغرابه فهو المطلوب، وإلا فإنّ مجرد الاستغراب أو عدم فهم الإنسان لمغزى عبادة أو طقس معين لا يبرر له أن يعدّ ذلك الشيء مخالفاً لحكم العقل ويستهزأ به، ولا سيّما أنّ هذه الأمور العبادية والطقوس هي مما جاءت به الرسل والأنبياء

المعروفون بحكمتهم وكمال عقولهم.

أجل، ثمة آراء وفتاوى «دينية» مستغربة أو مستقبحة طرحها بعض علماء الدين استناداً إلى اجتهاداتهم الخاصة في النصوص الدينيّة، لكنّ هذه الاجتهادات ليست مقدسة ويمكن مناقشتهم فيها وردّها إن كانت - فعلاً - منافية لحكم العقل. بل إنا نردُّ الروايات المنسوبة إلى الأنبياء

والمعصومين إذا رأينا مخالفتها لحكم العقل، ونحكم بخطأ الناقلين أو اشتباههم، لعلمنا أنّ النبي معصوم ولا يتكلم بمنافيات العقل، لأنّه يصدر عن نبع صافية ومصدر مأمون عن العبث الشيطاني أو نحوه.

وأمّا جواز ذبح الحيوان، فهل هو حقاً مما يقبِّحه العقل؟

إنّ أقل ما يمكن قوله في الإجابة على هذا السؤال هو:

أولاً:

إنّه ليس الأمر واضحاً فيما ادعي من أنّ لدى العقل حكماً ناجزاً وبديهياً بقبح ذبح الحيوان والإفادة من لحمه وشحمه وجلده، وآية ذلك أننا وجدنا عامة العقلاء - إلا القليل منهم - لا تدرك عقولهم قبح هذا الأمر، ما دام أنّ الذبح هو لغرض الانتفاع بالحيوان. نعم، قد يشعر الإنسان

بشفقة تجاه الحيوان، وهذا الإحساس طيب وجميل ويستحكم كثيراً فينا بلحاظ الحيوانات الأليفة التي عملنا على تربيتها بأيدينا، لكنْ من المعلوم أنّ الشفقة لا تستدعي تحريماً ولا سيما إذا أصبح لحم الحيوان ضرورة غذائية للإنسان، ودخل في نظامنا الصحي كمكوّن أساسي لا

غنى عنه.

ثانياً:

إنّ لدى أهل الأديان رؤية تقول: إنّ هذه الحيوانات قد سخرها الخالق لفائدة الإنسان ونفعه، وأَذِنَ له بالإفادة منها ضمن ضوابط وشروط، والعقل الذي قادنا إلى الإيمان بالخالق، قد عرف حكمته تعالى وأنّه لا يأمر بما فيه عبث أو ظلم أو قبح، وحيث قد خفي الأمر على ذوي

العقول في مسألة ذبح الحيوان ولم يستطيعوا البتّ فيه، فعليهم التسليم لما جاء عن الخالق الحكيم.

وجدير بالذكر أنّ إيلام الحيوان وتعذيبه وإيذائه لغير الحاجات الإنسانية منهيٌّ عنه، فما يحصل في بعض الدول أو لدى بعض الأفراد من جعل الحيوان غرضاً للسهام، أو اتّخاذه وسيلة للمصارعة، كما في مصارعة الديكة أو الثيران، أو تعذيبه أو تركه دون طعام حتى الموت هو

عمل محرّم، وقد نهت عنه النصوص الدينية الواردة عن الأنبياء (ع)، ما دام أنّ الحيوان لا يشكّل خطراً على الإنسان. وفي حين كانت القوانين الغربية إلى ما قبل ثلاثة عقود من الزمن تعرّف الحيوانات على أنّها «أشياء سائبة لا حرمة لها». فإنّ القرآن الكريم قد اعتبر أنّها أمم

كما أنّ الإنسان أمة، قال تعالى: {وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} [الأنعام – 38]. كما نبّه على ذلك المفكر الألماني مراد هوفمان.

الوجه الرابع:المجتمعات المتمدنة والاستغناء عن النبوّة!

وربما يقال: إنّ واقع المجتمعات المعاصرة يؤكد عدم حاجتنا إلى النبوّة والوحي، فالمجتمعات التي أبعدت الدين عن حياتها قد استطاعت أن تجد لنفسها نظاماً يكفل للإنسان مستوى مقبولاً من الاستقرار، وأما المجتمعات الدينية - كمجتمعاتنا الاسلامية - فهي مجتمعات تعيش

التوتر والصراعات المذهبيّة والتخلف العلمي، كما تعيش الفقر والجهل والتخبط على أكثر من صعيد، ما يعني أنّ الدين هو سبب معاناتها وتخلفها؟

والجواب على ذلك:

أولاً:

إنّ الإنصاف يدفعنا إلى القول: إنّ هذا التطور الحضاري الذي وصلت إليه البشرية كان للأنبياء ولرسالات السماء إسهام كبير فيه، فالفعل الحضاري هو حصيلة تراكم، ولو أخذنا العرب مثالاً فإنّهم مدينون في نهضتهم للإسلام، فلولاه لم يكونوا شيئاً مذكوراً. إنّ النبي محمداً

(ص) هو الذي أنقذهم من الجاهلية وصنع منهم أمة ذات شأن بعد أن كانوا قبائل متناحرة ومتخلفة.

ثانياً:

إنّ تقدّم الحياة المدنيّة وتطوّرها لا يلغي حاجة الإنسان إلى الارتباط المعنوي بالله تعالى ولا ينفي الحاجة إلى العطاء الروحي الذي جاءت به رسالات السماء، ولا يلغي دور الدين في رفد الحياة الإنسانية بالقيم الأخلاقية وكل ما يساعد على الانتظام الاجتماعي، مما تقدم بيانه في

محور سابق، وهذا بعض من عطاء الأنبياء (ع). أما الصراعات باسم الدين فليس الأنبياء (ع) هم المسؤولون عنها، بل المسؤول هو نحن الذين لم نعِ حقيقة الدين، ولم نفرّق بين اللب والقشر، ولم نفرق بين الانتماء للدين والالتزام به وبين التعصب له ولرموزه، حتى أننا أدرْنا

صراعاتنا السياسية القائمة على الأطماع والمصالح الخاصة باسم الدين، ومن هنا فإننا بحاجة إلى إعادة قراءة فهمنا للدين لا إعادة النظر في حاجتنا للدين نفسه، فنحن المعنيون بإنتاج فهم جديد للدين يرقى إلى مستوى رسالة الأنبياء (ع).

ثالثاً:

ثمّ إنّ الصراعات المشار إليها ليست كلها ذات منشأ ديني، فهناك عوامل عديدة تدخل في البين، ومن أهمها المصالح والأهواء والألاعيب السياسية والسلطوية والتي تلبس لبوس الدين وتوظِّفه في لعبتها القذرة، قال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [آل عمران – 19]، وقال تعالى: {وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [الجاثية - 17].

فلماذا نحمّل الدين وزر أولئك الناس الذين يستغلونه ويوظفونه في لعبة الدم والسلطة والسياسة والمال وشتى المصالح؟!

ولربما يقال:

إنّ الدين قد فشل في بسط العدالة الاجتماعية، وتحقيق السعادة للإنسان، ونحن قد رأينا بأم العين أنّ الدول الغربيّة - مثلاً - إنما استطاعت أن تنشر العدل في ربوعها وتحقق الأمن والاستقرار لشعوبها بعد أن تخلّت عن الدين، ما يعني أنّ الدين هو سبب المشكلة.

والجواب:

ومَنْ قال لكم إنّ مسؤوليّة الدين أن يبسط العدل وينشر الأمن في المجتمعات؟! إنّ هذه وظيفة الإنسان وليست وظيفة الدين، أما الدين فوظيفته أن يساعد في هذا المجال بوضع أسس الهداية وقواعد العدالة وتحديد الضوابط التي تنهض بالإنسان وتعمل على أنسنته وتهذيبه بما يؤهله

للقيام بالمهمة المذكورة؛ ولذا إذا وجدت مجتمعاً تفتك به العصبيات والأحقاد وتغادره الروح والأخلاق فهو ليس من الدين في شيء ولو كان أهله مصلين صائمين، حاجين ومعتمرين. أما أوروبا فهي لم تترك الدين، وإنّما تركت أو تخلّت عن نسخة مشوّهة من الدين، وهي النسخة

التي فهمت الدين باعتباره سيفاً مسلطاً على الرؤوس، وسوطاً يجلد الظهور وسلطة جائرة تكمُّ الأفواه وتخرس الأصوات وتقمع الحريات، وأقولها بصراحة: إننا - كمسلمين - بحاجة أيضاً إلى التخلي عن هذه النسخة المشوهة من الإسلام التي تتحكم بعقول الكثيرين وتعيق الإنسان

المسلم من النهوض وتشدّ المجتمع الإسلامي إلى الوراء حيث التخلف والتقاتل والتناحر.

عالــم دون أنبياء!

وفي ضوء ما تقدّم، يتضح أنّه ليس صحيحاً ما يقال من أنّ عالماً دون أنبياء سيكون أفضل حالاً، وأكثر أملاً وتفاؤلاً، كلا وألف كلا، إنّ عالماً دون أنبياء هو عالم تغيب عنه التجربة المعنوية الغنيّة التي تمنح الإنسان كل هذا السمو الروحي، هو عالم تغيب عنه الحكمة والغاية

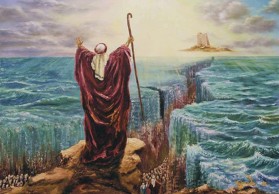

وراء الخلق، هو عالم تتراجع فيه المبادئ الأخلاقية، هو عالم يفقد فيه الإنسان أهم سندٍ وداعمٍ للمستضعفين وحاملٍ لقضيتهم على مرّ التاريخ، هو عالم لا تشعر فيه بوجود الله تعالى يملأ قلبك وعقلك وحركتك، وإذا غاب الله عن حياتنا اقترب منها الخوف والقلق. إنّ عالماً دون

أنبياء هو عالم تغيب عنه حكمة داوود وبصيرته، وحنيفية إبراهيم وأصالته، وطهر المسيح وبركته، وشجاعة موسى ونبله، واستقامة محمد (ص) ومكارم أخلاقه. إنّ عالماً دون أنبياء هو عالم تكون الحياة فيه أقرب إلى العبثية واللامعنى واللاهدف، هو عالم أقرب ما يكون فيه

الإنسان إلى اليأس والإحباط.

نُشر المقال على الموقع في 21-6-2018